Cable Ties - Far enough (2020)

Punk-Rock aus Australien mit starker weiblicher Note durch Frontfrau Jenny McKechni. Und für Punkrock sind die Stücke von Cable Ties teilweise recht lang geraten und beim ersten Stück zeigt Jenny McKechni welche gute Gesangsstimme sie hat, da sie da ganz zart singt. Leider wechselt dass dann etwas schnell in Punkrockschreierei, was zur Musik passt, aber mit zunehmender Lauflänge doch auch ein kleines wenig nervt, da ich nicht ständig angeschrien werden möchte. Musikalisch ist das Trio auch teilweise sehr schön Abseits normaler Punkrock-Rotzerei unterwegs und wenn sie wie bei „Hope“ eher Alternativ- und Garagenrock machen, gefällt mir das ausgesprochen gut und so bin ich erstmal begeistert von einer weiteren mir sofort gut gefallenen Entdeckung. Klasse Songs.

Der Schlagzeug und Basseinsatz bei „Tell them were to go“ ist auch spitze, da klingen sie so wie Perl Jam, wenn die mal richtig losrocken. Dazu passt auch der zornige Gesang. Musikalisch haben die echt was drauf und sind auch vielfältig beim Sound ihrer Stücke. „Sandcastles“ klingt wie ein Indie-Alternativ-Rockstück aus den 80ern – da ist sogar was Post-Punk dabei. Gleiches gilt für „Lani“ - man kann „alt“ klingen und gleichzeitig unglaublich „frisch und neu“. Die Platte gefällt mir schon bis hier ausgesprochen gut.

Ich mag die Rock-Attitüde der Band sehr – könnte auch von den Melodien mal fast ein Who-Song sein – so wie bei „Not my Story“. Purer Punkrock: „Self-Made Man“. „Anger´s not enough“ hat eine gute Alternativ-Rock-Note – doch da haut mich der Gesang ein wenig aus dem Stück. „Pillow“ am Ende gefällt mir auch noch mal richtig – da stellt Jenny Mc Kechni auch ein zweites Mal das Herumgeschreie ein (sollte sie auf den weiteren Platten öfters machen).

Schöne weitere Entdeckung.

Terry Callier – What Color ist Love (1972/Vinyl)

Callier, ein Kindheitsfreund von Curtis Mayfield, machte seit den frühen 60er Jahren Musik – Singer/Songwriter-Musik, Soul – und Jazz. Drei Alben, die er für das Cadet-Label produzierte – „What Color is Love“ ist davon das Zweite – erhielten zwar sehr gute Kritiken und brachten ihm eine größere Beachtung ein, aber der kommerzielle Erfolg blieb aus. In den späten 70er Jahren versuchte er es mit Disco-Sound, aber auch da blieben größere Verkäufe seiner Alben und Singles aus – er zog sich aus dem Musikgeschäft zurück, bis englische Djs in den frühen 90er Jahren seine Musik wieder entdeckten. Im Urlaub ging er auf Clubtour – sein Name wurde nach und nach wieder bekannter – und bis zu seinem Tod 2012 brachte er noch mehrere weitere CDs heraus. Terry Callier – ein Musiker von vielen - mit späten Erfolg (wenigstens konnte er den noch miterleben – andere Musiker werden erst wieder entdeckt, nachdem ihre Karriere auf Erden längst vorbei ist).

„What Color is Love“ hab ich entdeckt, als ich auf der Suche nach guten Soul-Platten aus den frühen 70ern war – beim Anspielen so mancher Alben, bin ich bei diesen hängen geblieben und habe mir die Vinyl-Reissue zugelegt. Die LP hat gerade mal 7 Stücke und sechs davon sind länger als 5 Minuten – Single-Material hat Callier da eher nicht produziert. Auch an Musiker fehlte es der Produktion nicht, da ein halbes Orchester mit Cello, Violinen, ordentlich Blasinstrumenten und Schlagwerk dazu geholt wurde.

Sein Big-Band-Soul singt Terry Callier mit meist kräftiger an Tom Jones erinnenden Stimme, die aber auch sanft von Liebe singen kann. Das gute an unbekannten Songmaterial ist,es ist zwar alt gleichzeitig aber auch ganz neu für den Hörer, auch wenn das Material über fünfzig Jahre alt ist. Und gerade beim Soul ist es gut, wenn man nicht die immer gleichen Standardhits in einer Neuaufnahme frisch serviert bekommt. Bei Carrier ist alles sein eigenes Material, auch wenn es bei dem einen oder anderen Stück ein oder zwei Co-Autoren gibt.

Die Platte trägt sich also dank guter Eigenkompositionen, groß angelegten Orchesterarrangements mit Chorbegleitung und einer gewissen Unaufgeregtheit, vielleicht weil Terry Callier auch Folkelemente am Anfang der Platte einbaut und was für eine Soul-Platte auch immer gut ist, sie ist Abwechslungsreich.

CAN – Delay 1968 (1981)

Erst 1981 wurden die ersten Studioaufnahmen von CAN veröffentlicht – da diese nach der Einspielung von der Plattenfirma für eine Veröffentlichung abgelehnt wurden, so dass erst die Studioaufnahmen des Album „Monster Movie“ als Debütalbum veröffentlicht wurden. Aber auch die ersten Aufnahmen zeigen schon das große Potential der Band und warum ich CAN als eine der ersten „alternativ Rockbands“ halte.

„Butterfly“ schlägt und dröhnt sofort mit großer Wucht und Wildheit wie ein früher (Post)Punksong auf den Hörer ein. Da weiß man gar nicht wie einen geschieht. Der Sprechgesang vom damaligen Frontmann Malcome Mooney wirkt auch eher befremdlich und das Stück ist für die Zeit in der es aufgenommen wurde auch wirklich untypisch – weil es so anders ist: Musik aus der Zukunft. „PNOOM“ mit einer Länge von 28 Sekunden ist ein sehr kurzes Avantgarde Jazzstück. Mit „Nineteen Centrury Man“ folgt ein Beat-Rockstück, das etwas an die Songs der „Doors“ erinnert, nur singt Mooney nicht wie ein Jim Morrison, sondern klingt dabei eher wie ein James Brown. „Thief“ ist ein echter früher wunderbarer Alternativrock-Song, der schon ein wenig nach „The Cure“ und anderen späteren Bands der alternativen Szene klingt. „Man Named Joe“ ist ein weiterer ungestümer Beatsong – der in die Kategorie „lustig/verrückt“ einzuordnen ist.

„Uphill“ ist ein stetig vorantreibender Rocksong und einer dieser typischen „Monoton – aber auf verdammt hohen Niveau“ - Songs der Band. Mit „Little Star of Bethlehem“ endet die Platte mit einem sehr guten End60er Rocksong.

Für CAN kein ungewöhnliches Album, für die Zeit aus der es stammt ist es auf jeden Fall was ganz ungewöhnliches und es ist gut, dass die Songs dann doch noch verspätet eine Veröffentlichung fanden.

Captain Beefheart & His Magic Band – Safe as Milk (1967)

Blues-Rock gemischt mit Garagenrock bietet das Projekt von Don Glen Van Vliet zu Anfang mit „Sure´nuff “n“ Yes, I Do“. Beat-Rock gemischt mit Psychodelic: „Zig Zac Wanderer“ - den ich in der Genremischung recht interessant finde und der so auch sehr gut funktioniert. Genauso eigenwillig, aber mit Soul gemischt, macht das Album mit „Call on me“ weiter. Rock versuchen sie mit „Dropout Boogie“ - das ist dann mal nicht meins - obwohl der instrumentale Teil des Stücks schon was hat.

Sanftes kommt als Gegenstück danach – toller herzschmerz Soul – und so richtig gut: „I´m Glad“.

Psych-Experimental-Rock: „Electricity“ (wieder nicht meins - immer wenn Van Vliet mit der harten übertriebenen Rockstimme singt, haut mich das total raus. Beat mit Country- und Psychrock gemixt: „Yellow Brick Road“. Im Garagenrockstyle: „Abba Zaba“. Blues-Rock: „Plastic Factory“.

Wieder eher Soul-Rock: „Where there´s Woman“ - und den Soul von Captain Beefheart finde ich wirklich das Beste an der Platte – das kann er richtig gut.

Darauf folgt der nächste Garagenrock-Blues: „Grown so ungly“. Wieder im Psychrock-Modus ist am Ende „Autumn´s Child“ geraten.

Eine recht wilde Mischung aus allen möglichen Musikrichtungen der späten sechziger Jahre bietet dieses Album und bleibt als Wundertüte mir in Erinnerung.

Cari Cari – Anaana (2018)

Da tritt neben ihren Gitarristen Sängerin/Schlagzeugerin Stephanie Widmer beim Traumzeit-Festival 2022 mit Didgeridoo auf und man denkt sofort, die kommen sicher aus Australien. Dann macht Sänger/Gitarrist Alexander Koeck den Mund auf und spricht und man lag fehl. So wie wenn man glaubt Austria wäre Australien, denn Cari Cari kommen aus Österreich. Kraftvollen Power Rock macht das Duo mit dem selbstgesteckten Ziel mal auf einem Soundtrack eines Quentin Tarantino-Films zu landen. Immerhin für die US-Serie „Shameless“ hat es schon gereicht. Und das die beiden sich mit solchen tollen Liveauftritten wie bei der Traumzeit ein Publikum erspielen werden, steht nach der Traumzeit außer Frage. Da ist dann die erste CD des Duos auch schnell gekauft. Aber auch um diesen Auftritt bei der Traumzeit zu ergattern hat es nach der Produktion der CD vier Jahre gebraucht – also ist der Anfang von Cari Cari kein Schnellstart gewesen, sondern eher ein kontinuierliches Weiterarbeiten.

„Summer Sun“ ist eine schöne poppige Indie-Rock-Nummer, die auch bei genug Airplay einen Platz den Charts sicher hätte und ist auch ihr bisher erfolgreichster Titel bei Spotify mit über 18 Millionen Abrufe. Noch wuchtiger wird es beim Titelstück „Anaana“ - da kommt der Spaghetti-Western-Touch noch hinzu und rockt so richtig und ab da war ich beim Liveauftritt auch schon Fan des Duos. Surf-Psycho-Rock wie er wirklich gut in einen Tarantino/Rodriguez-Film in den 90ern gepasst hätte: „Mapache“. Der Indie-Wüsten-Rock funktioniert bei dem Duo dank ausgefeilter Songs wirklich gut, so auch „Mazuka“. Das Gute an den Songs ist bei Cari Cari nicht das Unbekannte, das man neu entdecken will – sondern eher bekannte Melodien und Sounds die zu etwas neuen kraftvollen Gebündelt und neu aufs Publikum losgelassen werden. Und daraus entsteht dann doch was ganz Originelles weil das Duo Widmer/Koeck dabei einfach geschickt zur Sache gehen. So klingt fast jeder Song mindestens so gut (vielleicht sogar besser) wie die richtig guten Songs von Johnossi. So machen die weiteren Songs: „Nothing´s oder than Yesterday“, „Mechikko“ richtig großen Spaß und werden von dem sehr beachtlichen „After the Goldrush“ noch sogar getoppt (da wird auch das Didgeridoo gespielt). Das Niveau bleibt auch mit dem etwas langsameren, aber dadurch nicht weniger intensiven „Dark was the Night“ auf hohen Level. Dieser Power-Rock macht aber auch soviel Spaß, dass es einem nicht langweilig wird. Da steckt in „Camoubee“ einfach zu viel Dynamik, Rhythmus, Power drin. Und dann ist das Album leider nach dem Song „Do not go gentle into that cold night“ schon zu Ende. Richtig gute Liveband und richtig gutes Debüt-Album.

Caroline – Caroline (2022)

Die achtköpfige Band eröffnet ihr Debüt-Album mit einer schönen langen atmosphärischen Instrumentalpassage, dann setzt sanfter fast chorartiger Gesang ein. Die Wirkung des Songs und des Sounds, die Instrumentierung hat auf mich eine geradezu packende Wirkung, so dass ich nach dem Hören, des ersten Stücks die ganze CD haben musste. Es passiert da eigentlich nicht viel im Song, aber es packt einen und nimmt einen mit und enthält viele Elemente die ich in der Musik mag. Da treffen folkige Klänge, auf E-Gitarre, Emo-Gesang und leicht verzerrte Geräusche. Daher ist „Dark Blue“ ein perfekter Einstieg in die Musikwelt von Caroline. „Good morning (red)“ klingt wie eine der ruhigen Nummern der Weakerthans und auch Fans von Lambchop und The Slow Show, Efterklang müssten sich mit Caroline schnell anfreunden können. Meine Schwester würde das glaube ich sofort als für mich typische Musik bezeichnen. Das Schöne sind die kleinen überraschenden und sehr wirkungsvollen Klang-Spiel-Elemente die einen Song wie „Good morning (red)“ so besonders machen. Es gibt auch ganz kurze Stücke wie das auf Geigengestreichel aufgebaute „desperately“. Wirklich wie ein frühes Efterklang-Stück klingend: „IWR“. Etwas mehr Tempo würde aber den weiteren Verlauf der Platte gut tun, da mir die Grundstimmung dann doch etwas zu ruhig bleibt. Obwohl „Energine (eavesdropping)“ mit seinen an einen Bill Frisell erinnernde Elemente schon wieder an Spannung gewinnt. Das ist mir auch bei The Slow Show auf Dauer ein Problem, dass das alles so tiefenentspannt ist und bleibt – ein Aufbäumen oder Tempowechsel tut auch mal gut. „Skydiving onto the Libary Roof“ da finde ich den Titel schon gut. Der Song beginnt mit Streicher und Gesang und bis auf dass der Gesang verschwindet und die Streicher etwas überhöht werden, tut sich da auch wieder nicht viel. Auch das letzte lange Stück „Natural Death“ zeigt den Willen zum experimentierfreudigen Folk, aber begeistert mich auch nicht so richtig. Live ist das glaube ich ein wirklich großartiges Erlebnis, auf Platte ermüdet es mich und strengt mich auch an. Aber Caroline beweisen für mich am Anfang ihres Debüt, dass sie mich wirklich begeistern können. Nur geht ihnen nach hinten die Luft aus. Freunde der genannten Bands und von Grizzly Bear sollten aber auf jeden Fall mal diese Platte hören.

Car Seat Headrest – Twin Fantasy (Mirror to Mirror) (2011)

Der Multiinstrumentalist Will Toledo versuchte erst unter den Namen Nervous Young Man sein Publikum zu erreichen, seit 2010 veröffentlichte er dann unter den Namen Car Seat Headrest auf Bandcamp Alben – Erst vier Alben ohne Titel, dann das Album „My Back is Killing me Baby“ (2011) und dann das Album „Twin Fantasy“, welches er nach seinem Durchbruch mit dem 2016 erschienenen Album „Teens on Denial“ einfach noch mal neu aufnahm.

Der Stil des Albums ist amerikanischer Indie-Singer/Songwriter-Garage Rock. Das zweite Stück des Albums „Beach Life-In-Death“ hat dann tatsächlich was – es ist zwar mit über zwölf Minuten Länge recht ausufernd – aber überhaupt nicht lang(weilig) geraten. Gute Indie-Rock-Nummer. Indie-Singer/Songwriter-Rock erfindet er damit nicht neu – klingt damit aber für mich besser, als so manch anderer im gleichen Genre tätiger und von der Musikpresse hochgelobter Musikerkollege. Wahrscheinlich liegt dies daran, weil die Songs von Will Toledo wieder ein wenig unperfekt erscheinen, damit aber auch diese Live-Konzert-Dynamik bieten, und dies schätze ich halt mehr als diese auf Radio-Heavy-Rotation-List getrimmten Produktionen. Da hab ich direkt wieder angst die Neuaufnahme des Albums irgendwann zu hören.

Bei „Sober to Death“ klingt es dann wie eine Demo-Aufnahme zu einem frühen „The National“ Song, der aber von Bright Eyes gespielt wird – dass ist auch sehr schön und schön verspielt. Langweilig sein, will Car Seat Headrest nicht. Einfach los rocken geht auch – das mit Lemmonheads-Attitüde: „Nervous Young Inhuman“. So geht’s auch mit „Bodys“ weiter. Auch da machen sie schönen Lo-Fi-IndieRock. Bei „Cute Thing“ erschöpft sich dann aber, das Lo-Fi Runtergerockte dann doch langsam – zwar ist der Song ganz fröhlich witzig, aber beim Durchhören des Songmaterials wünschte ich mir an der Stelle wieder etwas mehr Abwechslung – was zu Anfang der Platte ja gut gelungen war. Aber mit „High to Death“ wird die Musik doch mal wieder etwas ruhiger, der Gesang wird mit Hall durchzogen und dies wird leider übertrieben, was dem Song am Ende dann doch eher schadet - hätte eine ansonsten schöne Rock-Singer/Songwriter-Nummer sein können. „Famous Prophets (Minds)“ mag ich dagegen wieder richtig gern. Ich finde einfach, dass Will Toledo gute Songs bietet und das in einem Genre – Lo-Fi, Indie, Songwriter-Rock – bei dem mich Kollegen wie zum Beispiel Bright Eyes ganz schnell nerven oder mich letzten Endes mit ihren Songs nicht für sich gewinnen können. Und ich glaube, gerade diese Idealisten, die an sich und ihr Werk glauben und dieses unter Mühen selbst produzieren und veröffentlichen – haben ein gutes Gespür davon – was sie ihren Hörern zumuten können und was nicht. Und ich mag ja diese ungeschliffenen Musikdiamten und Entdeckungen.

Eliza Carthy – Heat, Light & Sound (1996)

Solodebüt der Tochter zweier Folkmusiker und in genau deren Stapfen tritt sie auch selbst. Traditionelle englische Folkmusik präsentiert Eliza Carthy so wie man es kennt. Fiedel, Gesang spielt sie selbst. Andere traditionelle Instrumente vervollständigen den Sound der Platte, aber die Fidel kommt am meisten zum Zuge, die anderen Instrumente ordnen sich da unter. Doch auch Singer/Songwriterin-Folk bietet das Album und mit dem wunderschönen „Ten thousand Miles/Becca Pipes“ punktet die damals noch sehr junge Musikerin sehr bei mir. Nur mit Stimme vorgetragen: „Clark Saunders“. Bei „Stamps for the Dog“ wird dann wieder zur Fidel gegriffen und irgendwie ist mir das dann immer ein wenig zu „altbacken“. So was kann man immer besser live hören als von Platte/CD. Da ist mir Songwriterin-Folk wieder viel lieber: „Peggy“ - auch richtig gut. Die zeitlosen Songwriter-Songs finde ich auch besser als die wie aus einer längst vergangenen Zeit stammenden Folk-Songs. So mag ich zwar die Musik ganz gerne, aber eigentlich sind zu wenig Songs für mich auf dem Album, die es wirklich hörenswert machen würden. Man muss aber der jungen Künstlerin bescheinigen, das sie die Musik, die sie spielt und die eine lange Tradition hat, sehr gut verinnerlicht hat und auch versteht, diese zu spielen – was mir fehlt, ist dass sie die Folk-Musik nicht weiterentwickelt, um sie ein wenig näher an die Gegenwart heranzuführen.

Nick Cave & The Bad Seeds – The Boatman´s Call (1997)

Über Nick Cave etwas als Vorabinfo zu schreiben, fällt mir etwas schwer, da er so ein großes Schaffenswerk in 45 Jahren geschaffen hat, das ich eigentlich kaum richtig kenne. Nick Cave habe ich fast immer nur in Häppchen konsumiert, also mal da ein Song und hier ein Song, kaum ein Album mal so richtig durchgehört, trotzdem habe ich ein großen Respekt vor ihm, weil schon manche Songs alleine so „groß“ sind und von mir so gemocht werden, wie das Gesamtwerk einzelner Musiker/innen/Bands. Spätestens mit „The Boatsman´s Call“ (oder mit dem davor erschienen Album „Murder Ballads“ werden Nick Cave & The Bad Seeds zu einer Band, die auch von den anspruchsvollen Pop-Rock-Fans beachtet werden, weil sie nun nicht mehr exzentrischen Punk machen, sondern einfach gute Songs abliefern und Nick Cave etabliert sich als beachtenswerter Songschreiber.

Singer/Songwriter-Nummern am Piano gespielt mit Unterstützung von den Bad Seeds – alles sehr zurückhaltend, elegant und richtig gut. Und direkt mit „Into my Arms“ beginnt das Album mit einen echten Songklassiker für die Ewigkeit – ganz toller Song. „Lime-Tree Arbour“ klingt zwar etwas düsterer, behält aber die Klarheit und Eleganz von „Into my Arms“ bei. Auch einfach nur schön: „People ain´t no good“ - der hat schon Folksong-Qualität und hätte ich gern mal im Duett mit Shawn McGovern gehört. Und genauso gut funktionieren die anderen Songs – gutes Songschreiben, Folk, sanfter religiös anmutender Gospel, emotional, mitreißend. Ein großes Werk. 12 Stücke Musik von außergewöhnlicher Qualität.

Tracy Chapman - Tracy Chapman (1988)

Tracy Chapman hatte das Glück bei dem Tributekonzert zum siebzigsten Geburtstag von Nelson Mandela zweimal die Bühne bespielen zu dürfen und so sich und ihre Songs einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. „Talking ´bout a Revolution“ und „Fast Car“ wurden schnell zu Radiohits und ihre Texte wurde sogar von Schulklassen analysiert. Die Platte wurde ein weltweiter Hit und die Songs sind bis heute eigentlich kein bisschen gealtert. Gute Singerin/Songwriterin-Musik ist eben einfach zeitlos und immer hörbar und die politischen Texte verlieren leider auch nicht an Aktualität.

Das recht kurze, aber sehr schöne und daher sofort einnehmende „Talking ´bout a Revolution“ ist einfach ein super Folk-Rock-Song, der immer wieder sehr gut funktioniert – zeitlos. „Fast Car“ ist auch sehr verführerisch und fast noch schöner als der erste Song. Genau deshalb ist die Platte immer noch gern gehört. So gut kann Singerin/Songwriterin Musik sein und es in die Charts schaffen. Wenn der Song gut ist, dann braucht es eigentlich nicht mehr als Stimme und Gitarre – in manchen Fällen reicht sogar nur eins von beiden.

Etwas melancholischer und mich an die Songs von Joni Mitchell erinnernd: „Across the Lines“. A capella: „Behind the Wall“ - Eine Anklage. Mal was sanft Schönes: „Baby can I hold you“. „Mountains of Thing´s“ gefällt mir immer, weil er musikalisch ein wenig sogar nach Peter Gabriel klingt. Mit Reggaefeeling: „She´s got her Ticket“. Akustik-Rock: „Why“. Es sind hier wirklich viele Singerin/Songwriterin-Songperlen zu finden. Da steht sie den Großen der Zunft wie zum Beispiel Jackson Brown in nichts nach: „For my Lover“ - so ein Song der auch aus den späten 60ern oder 70er sein könnte – ganz klassischer amerikanischer Folk: „If not now....“. Sanftes Ende der Platte: „For You“.

Zeitloses Singerin/Songwriterin Album mit mindestens zwei Songs für die Ewigkeit. Sehr gutes Debütalbum.

Grian Chatten – Chaos for the Fly (2023)

Der Frontmann der „Fountains DC“ hat mit wenig Personal ein Soloalbum aufgenommen und verlässt damit etwas die Post-Punk-Pfade seiner Band und präsentiert ein paar feine Indie-Pop-Miniaturen, die es mit sogar mit dem Werk von Damon Albarn aufnehmen können – man höre da nur den wunderbaren Song „Last time every time forever“. Wer guten klassischen Brit-Pop mag, aber auf der Suche nach neuen Material ist, wird hier sehr gut bedient.

Chicago – Chicago Transit Authority (1969)

Dieses Album war eine Überraschung für ich, als ich es vor ein paar Jahren zum ersten mal durchhörte. Vorher kannte ich nur die von Peter Cetera gesungenen Schmusehits der Band und was höre ich auf diesem Album – fetten großartigen Bluesrock mit tollen Bläsersatz und Bass und E-Gitarre im Rock-Modus.

Stücke von meist über 5 Minuten Länge. Das hatte ich nicht erwartet und auch die Schmusestimme von Peter Cetera ist nicht zu hören. Die Stimme von Terry Cath bei „Introduction“ klingt eher nach Jimi Hendrix. Die meisten Songs werden wie bei dem jazzigen „Does anybody really know what Time it is?“ von Tastenmann Robert Lamm gesungen. Peter Cetera singt bei zwei Songs nur mit, ist hier noch mehr mit dem Bassspiel beschäftig – und das macht er richtig gut.

Der Gesang von Lamm entspricht mehr der eines Bandleaders – klingt mehr nach Entertainer als der Gesang vom mehr rockenden Terry Cath am Anfang der Platte – so auch bei „Beginnings“. Toll wie die Band zusammen spielt – da bekommt jeder seinen Raum – die Bläser, das Schlagzeug, der Bass – dadurch erreichen sie eine ungeheure Breite im Klang.

Sofort mit einem Doppelalbum zu starten ist ja auch ganz schön mutig. Ein Mut, der sich gelohnt hat, da das Album nach und nach immer höher in den Charts stieg und in den Billboard 200 Charts für 155 Wochen vertreten war.

„Question 67 and 68“ ist eine kraftvoll, gut gespielt aber klingt schon fast nach einer Hymne aus einem Musical. „Listen“ ist wieder rockig und so gefallen Chicago mir doch am Besten und hier zeigt auch Lamm, das er als Rocksänger was kann. Wer „Poem 58“ hört, weiß warum sogar Jimi Hendrix vom Gitarristen Terry Cath begeistert war – ganz tolle Nummer und man hört auch das Cath sicherlich auch Hendrix mochte. Gleiches gilt für „Free Form Guitar“ hier testet Cath aus was mit einer E-Gitarre alles zu erreichen ist – wer verzerrte Gitarrenklänge mag – kommt hier voll auf seine Kosten und die mit „Question 67 and 68“ gewonnenen Musicalfans wieder verschreckt. „South Californiia Purples“ nimmt mit fetten Blues-Rock wieder Fahrt auf, gefolgt vom Cover der Spencer Davies Group „I´m a Man“ mit langem Drumsolo inklusive.

Die Anti-Vietnam-Krieg-Demos am 29. August 1968 sind das Thema der ersten zwei Stücke auf der vierten Seite des Albums. Diese haben den Titel „Prologue, August 1968“ mit dem Ruf der Demonstranten „The Whole Word ist Watching“ und „Someday (August 29, 1968)“. Mit Gitarre und Bläsersatz und treibenden Rocksound schließt die Platte mit „Liberation“ noch mal im Voll-Rock-Modus ab.

Chicago – Chicago II (1970)

Chicago war eine Band, die mich mit ihrem Debütalbum überrascht hatten, da ich nur die Schmusesongs aus den End70ern und Anfang 80ern von ihnen richtig kannte. Auf „Chicago Transit Authority“ gab es aber ganz viel funkige Bläsersätze und Gitarren die an Jimi Hendrix erinnerten. Also waren Chicago am Anfang eine rockige/funkige und soulige Rockband.

Das zweite (Doppel)Album teilt sich selbst in drei Teile auf. Erst gibt es fünf einzelne Songs. Gefolgt von einen aus dreizehn Stücken bestehenden zweiten Teil mit dem Titel „Ballet for a Girl in Buchannon“ und einen dritten Teil bestehend aus fünf Songs mit dem Titel „It better end Soon“ + zwei Bonusstücke – Single Varianten. Viele der Stücke aus den zwei mit einem Oberthema betitelten Teilen – sind dabei recht kurz geraten (Songs mit einer Länge von über 4 Minuten gibt es nur fünf Stück von).

Mit „Movin´in“ beginnt das Stück mit einer leichten Rocknummer – die hätte so ähnlich auch von The Band sein können – dann wird das Stück aber schon nach kurzer Lauflänge zu einer Swingjazznummer.- um dann wieder zur leichten Rocknummer vom Anfang zu werden. Schöne Nummer mit guter Bläserbegleitung ist der SingerSongwriter-Song „The Road“ auch wenn der Song dazu neigt etwas Musical-Theatralik auszustrahlen. „Poem for the People“ könnte man fast als JazzRock-ProgFusion bezeichnen (den Rest des Albums eigentlich auch - AmericanProgRock). Aber die Mischung stimmt bei dem Song für mich nicht richtig. Da ist mir der funkige Rocksong „In the Country“ doch viel lieber. Ich mag es ja auch wenn Gitarrist Terry Kath singt (leider ist Kath schon 1978 verstorben). Bei allen Stücken ist zu hören, welche große Rolle und Wirkung der Bläsersatz (Lee Loughnane, James Pankow, Walter Parazaider) in der Musik der Band hat. Danach geht es wieder mit „Wake up Sunshine“ mit einen Mainstream-Popsong weiter.

Nun beginnt der dreizehnteilige „Ballet for a Girl in Buchannon“ Part der Platte. Dieser Part beginnt mit „Make me Smile“ einer ziemlich wuchtigen Soulnummer mit einem Gitarrensolo von Kath. Es folgen drei sehr kurze Bestandteile: „So much to say, so much to Give“, „Anniety´s Moment“, „West Virginia Fantasies“. Diese Fragmente klingen nach 70er Musical oder Filmmusik – sind aber zu kurz um als Song zu funktionieren – aber zeigen wie ambitioniert die Band schon beim zweiten Album war. Da sind auch wirklich wieder schöne Bläserteile mit dabei. „Colour my World“ ist länger – aber gerade da versäumt es die Band zu lange, richtig mit dem Song anzufangen. Danach wird wieder Bigband-Pop-Jazz gemacht – dass können sie wirklich gut – aber nehmen sich dafür wiederum nicht genug Zeit – die zwei kurzen Stücke „To be Free“ & „Now more than ever“ gehen daher wieder sehr verschwenderisch mit eigentlich guten Songmaterial um. „Fancy Color – wieder länger, wieder mit verschleppten Anfang – wieder eine sehr wilde Mischung - aus Soul-Hymne, dann fast südamerikanischer Partystimmung, um wiederum mit Bluesrock zu enden. Chicago konnte schon richtig viel spielen – aber packt mich das alles bisher nicht so – wie bei der ersten Platte – weil alles so zerfasert ist und keine durchgängige Linie zu erkennen ist. „25 Or 6 To 5“ ist dann mal wieder eine schöne Rocknummer. Und um alles dann noch ein wenig komplizierter zu machen wird der dreizehnteilige Part von einem vierteiligen Part „Memories of Love – Prelude, A.M. Mourning, P.M. Mourning und eben Memories of Love“ beendet. Dieser beginnt mit sanften Flötentöne und Streichern (großes Orchester) wird kraftvoller – bleibt Instrumental – bis am Ende dann daraus eine Jazzballade wird. Und auch dieser Teil ist nichts für mich am Ende.

Der fünfteilige dritte Part der Platte „It Better End Soon“ beginnt mit dem vierteiligen Movement #1 bis #4 – dieser beginnt wenigstens wieder mit dem wuchtigen Funk-Rock und das mag ich ja. Und wirklich dieser Teil ist der beste der Platte. Am Ende stellt sich dann die Frage „Where did we go from here“ und diese wird wieder beantwortet, wie dieser leider viel zu überambitionierte Album angefangen hat – mit feinsten amerikanischen Rock. Chicago – alles ist möglich – aber bitte den Funk-Soul-Rock beibehalten.

The Civl Wars – The Civil Wars (2013)

John Paul White und Joy Williams waren das erfolgreiche Grammy ausgezeichnete Country-Folk Duo The Civil Wars. „The Civl Wars“ war ihr zweites und letztes Studioalbum, danach haben sie sich trotz des großen Erfolges getrennt und machen seitdem solo Musik. Aber die zwei Alben des Duos bleiben für alle Zeit als herausragende Alben im Bereich des Country-Folk bestehen. Wer sie also erst jetzt für sich entdeckt, der wird an der Musik von White und Williams sicherlich sehr viel Freude haben, wenn er zärtliche, zerbrechliche Folksongs mag, die manchmal eine Rockmusik-Intensität eines Songs aus der Feder von Jack White entwickeln können. Da muss man nur das erste Stück „The One that got away“ sich anhören. Auch das folgende Lied „I had me a Girl“ hat diesen Country-Roots-Rock-Charme. Macht aber auch richtig Spaß. „Same Old Same Old“ fällt dagegen wirklich sehr viel sanfter und zärtlicher aus und das beherrscht das Duo genauso gut, wie den Roots-Rock. Das sind Songs auf sehr hohen Niveau. Riesig auch „Dust to Dust“. Wenn man das hört, dann ist es auch sehr bitter, dass es von den beiden so hervorragend zusammen spielenden Musikern kein weiteres gemeinsames Album gibt. „Eavesdrop“ - auch ein Meisterinnenstück. Großartige Platte. Und so macht die Platte dann einfach wirklich sehr viel Spaß und die Qualität bricht nicht ein und so funktioniert die Wüsten-Folk-Nummer „Devil´s Backbone“, der sanfte Country-Folk bei „From this Valley“, die Ballade „Tell Mama“, der Blues bei „Oh Henry“ alles sehr gut. Ein wenig geht dann aber der Roots-Rock doch aus und so sind die restlichen Stücke „Disarm“ und „Sacred Heart“, „D´Abline“ noch weitere schöne sanfte Nummern. Gehört in jede gute Sammlung!

ClickClickDecker - Ich glaub dir gar nichts und irgendwie alles (2014)

Kevin Haman ist ClickClickDecker (zusammen mit Oliver Stangl), Bratze, My first Trumpet, Tom Bola und Mitglied der Gruppe Ludger. Dies ist schon der fünfte Longplayer der ClickClickDecker und diese machen locker leichten, meist akustischer, IndiePopSingerSongwriterFolk. Sofort das erste Stück mit dem Titel „Tierpark Neumünster“ fängt mich mit seiner unglaublichen Leichtigkeit direkt ein. So geht deutschsprachige Musik eben auch. Intelligent, mit Witz und zum Mitwippen (und zwar Mitwippen – nicht Schunkeln!). Und wie dieses Stück funktioniert auch meist zuckersüß und sehr bekömmlich der Rest der Platte. Nur nimmt man nicht beim Hören an Gewicht zu, sondern man hat danach wieder bessere Laune und Lebenslust und kann entweder gutgelaunt den Tag nehmen wie er ist oder mit einem Wohlfühlgefühl ins Bett gehen (manchmal muss auch eine Plattenbesprechung im Prosa ersticken). Gute Musik, für eine Gute Zeit. Und jeder muss einfach einen Song wie „Durch die Kastanienanlagen“, „Was kommt wenn nichts kommen will“ und „Bücher Deine Kissen“ mögen. Geht doch gar nicht anders.

Kurz zusammengefasst: schöner deutschsprachiger Singer-Songwriteer-Indie-Pop-Folk.

Codeine – Frigid Stars (1990)

Codeine zählen zu den Pionieren von Slowcore und Sadcore. Das Anfangsstück „D“ vermittelt einen guten Eindruck davon, was wir von Codeine zu erwarten haben. Langsam gespielter Post-Rock, der sich gut zum langsamen Headbangen eignet. Der zweite Song „Gravel Bed“ hat einen etwas stärkeren PostRock-Anteil während „Pickup Song“ eine Slowcore und Shoegaze-Nummer ist. Da verwischen auch die Genre. „New Year´s“ ist zwar auch recht ruhig, könnte aber sogar als Emocore durchgehen. Mehr „Core“ habe ich auch nicht zu bieten, da ich Hardcore eigentlich gar nicht mag – es mag da ein paar seltene Ausnahmestücke geben – aber eigentlich ist mir das dann zu heftig, daher mag ich auch zum Beispiel von Fugazi eher die späteren Sachen.

Auf der B-Seite breitet sich der ruhige gespielte PostRock mit „Second Chance“, „Cave-In“ und „Cigarette Machine“ weiter aus. Dies sind zwar eher langsame Stücke, aber mit teils sehr heftigen Gitarren- und Basseinsatz. „Old Things“ schließt nochmal mit einem Slowcore/Shoegaze-Mix die Platte ab.

Mein erster Eindruck ist, dass ich diese Musik lieber „live“ genießen würde – von Platte ist mir das trotz der Kürze ein wenig zu eintönig.

Da sind mir die eher akustischen Songs meiner Slowcore-Helden „Red House Painters“ lieber.

Cœur de Pirate - Cœur de Pirate (2008)

Die kanadische Singer/Songwriterin und Pianistin Béatrice Mireille Martin veröffentlichte ihre Debüt-Album 2008 unter den Künsternamen Cœur de Pirate.

Auf weiten Teilen sind es nur Stimme und Klavier, die es zu hören gibt – da fang ich dann auch an, mich intensiver für den Textinhalt zu interessieren. Es geht meist in einfallsreicher, doch eher etwas melancholischer Poesie um Beziehungen – die wohl meist ein Ende gefunden haben oder bald finden werden. Manchmal außergewöhnlich schwungvoll zu der Melancholie der Texte sind die Melodien der Musik, welche immer kräftig dazu gewinnt, wenn Béatrice Mireille Martin sich von anderen Instrumenten begleiten lässt. Aber viel in ihren auf französisch gesungenen Songs, die auch manchmal wie ein Chanson klingen, leben von den Worten über Lust, Liebe, Trennung, Lügen, Betrug und Vertrauen.

Marc Cohn – Marc Cohn (1991)

Marc Cohn ist für mich ein ausgesprochen guter Singer/Songwriter, dessen Songs auch oft Soul und Blues-Noten haben. Vier Alben hat er mit eigenen Songs herausgebracht und ein Album mit Coversongs.

Natürlich kennt jeder seinen Überhit „Working in Memphis“ und es ist gut das man den Song direkt als erstes weghört, weil man sich nach diesen allseits bekannten und immer wieder gern gehörten Song davon losgelöst sich den Rest von Marc Cohns Songs zuwenden kann. Ein gefühlvoll schöner Song (und von diesen gibt es richtig viele auf dem Album) – der einen unglaublichen Mitgeh-Drive entwickelt: „Gost Train“. An Bruce Hornsby erinnert das Piano und der Song: „Silver Thunderbird“. Die Songs von Cohn sind so eindeutig amerikanisch, da sie amerikanische Themen in den Texten anspricht, aber eben sowohl nach Roots und Heartland-Rock, Soul und Gospel klingt.. Und die Songs funktionieren von Anfang bis Ende, so auch „Dig down Deep“. Auch sehr emotional: „Walk on Water“. Etwas schwungvoller ist da der nächste Song „Miles Away“. Zwei ganz starke Songs folgen: „Saving the Best for Last“ und „Stranger in a Car“ (das sind Meisterstücke). Und ein echten fast Acapella-Gospel findet sich auch auf dem Album: „29 Ways“. Aber letzten Endes sind es die gefühlvollen Songs, die mich immer wieder ganz schnell für sich gewinnen und die mich dieses Album so lieben lassen: „Perfect Love“ - und bei diesen singt mit James Taylor dann noch eines von Marc Cohns Songwritern-Vorbildern mit. Letzter Song eines wirklich guten Albums ist das nochmal wunderschöne „True Compainon“.

Mit diesem eindrucksvollen Debüt hat er sich in die Reihen der wirklich bedeutenden Singersongwritern direkt begeben. Tolles Debüt, tolle Platte. Aber auch die anderen Platten von Cohn sind zu empfehlen und Songs wie „Walk through the World“ funktionieren genauso gut wie eben dieser eine Song namens „Walking in Memphis“. Ein Musiker ist immer mehr als sein einer Hit.

Coldplay – Moon Music (2024)

Mal schauen ob sich meine Vorurteile gegenüber dem Spätwerk von Coldplay beim neuesten Werk weiter bestätigen. Sind die Indie-Poper die niemal s bei einem Indielabel waren, tatsächlich eine reine Pop-Hit-Maschine geworden? – oder hat dieser Pop wenigstens noch ein Teil Seele und Ehrlichkeit inne.

Das langgezogene Intro vom Titelstück unterstreicht schon einmal, dass mit Rockmusik Coldplay nichts mehr am Hut haben. Ich mag ja die Stimme von Sänger Chris Martin leider total gerne. So kann er mir auch Seichtes wie dieses Eröffnungsstück vorsingen und es hört sich in meinen Ohren „ganz nett“ an. Aber beim Popbeat von „feelslikeimfallinginlove“ befinden wir uns wieder in der Mitsing-Pop-Party-Hölle. Leider sind Coldplay nicht mehr einfachen 4+1 netten Jungs von nebenan, die einfach mit jeder Platte besser werden wollen. Mittlerweile sind sie ein riesiges Unternehmen, das wie ein Zirkus um die Welt zieht, um ihren La-La-La-Pop möglichst ausverkauft in großen Stadien zu spielen. Richtig gute Songs kommen da nicht mehr bei raus, selbst Ed Sheeran schreibt da manchmal selbst noch Schöneres.

Und wie verpopt das alles mittlerweile ist, hört man ganz schlimm beim auf amerikanische Charts ausgelegten und mit jeder Menge Popprominenz zusammengeschusterten „We Pray“. Das das die Band ist, die mal Songs wie „The Scientist“, „In my Place“, „Fix You“ und „Clocks“ gespielt haben, ist da kaum noch zu glauben. Da glaub ich auch nicht mehr, dass das noch das Werk einer Band ist.

So schön dann auch das folk-popige „Jupiter“ teilweise funktioniert (warum, aber dieses aufgesetzte Ende?), dass ist mir alles viel zu viel Pop und klingt wie tausendfach Gehörtes im Radio – nur eben singt es dieser gute Sänger (aber warum?).

Disco-Partypop: „Good Feelings“.

Das Schlimme ist, dass ich mir gestern noch die Banddoku „A Head Full of Stars“ angeschaut hatte und dachte, das die ja doch eigentlich ganz nett sind und ja wirklich gute Songs geschrieben hatten. Aber mit dem Pop-Müll der letzten Jahre komme ich dann wohl doch nicht klar. Zuviel Zirkus und zu wenig Substanz oder „eigener Anspruch“.

Jemand hat das wohl als „Musik für einen Kindergeburtstag“ beschrieben, womit er durchaus nicht falsch liegt.

Der Regenbogensong macht es auch nicht besser, eher versingt (kein Schreibfehler!) das Album dadurch auch noch in Pathos.

Es wird aber auch immer furchtbarer: „iAAM“ (damit könnten die zum ESC!). Und es wird noch schlimmer: „AETERNA“. '

Kuschelballade „All my Love“ gibt mal kurz Zeit zum Verschnaufen und Verdauen – aber auch der Song wird mich vielleicht erst wieder in ein paar Jahren daran erinnern, das es mal diese Band gab, die auf ihren letzten von mir gehörten Album, diesen einen ganz netten Song auch drauf hatten, aber auch das ist wieder zu früh geschrieben, da in Gänze die den Song dann auch noch verhunzen

Ende erreicht – jetzt wollen Coldplay noch die Welt vereinen – „One World“. Und ich glaub den Pianoanfang haben sie bei Nick Cave geklaut. Ne, ich schreib nicht weiter – ist alles peinlich genug hier.

Eigentlich müssten die doch bei ihren eigenen Konzerten merken, wie gerne die Leute Songs wie "Fix You" hören - warum machen die dann so einen Scheiß.

Cold War Kids – Dear Miss Lonelyhearts (2013)

Euphorischer Indie-Rock bieten die Cod War Kids mit dem Eröffnungsstück „Miracle Mile“ an. Das ist schon Power-Indie-Rock, der zum Tanzen und Feiern einlädt.

Mit elektronischen Sound versetzt und atmosphärischer: „Lost that Easy“ und auch das Stück reißt mit. Das ist wieder so eine Band, die einen bei einem Festival oder einfach nur live ganz schnell zum Fan machen müsste. Die Musik ist zwar nah am Mainstream gebaut, aber so kraftvoll und mitreißend, das obwohl man ähnliche Songs schon öfters gehört hat, sofort seinen Spaß an der Musik hat.

Ich kannte die Band zuvor nur durch einen Song von einem Musiksampler und wollte mal hören, ob die mich auch in Albumlänge überzeugen können und das scheint tatsächlich der Fall zu sein.

Auch das poppige „Loner Phase“ macht total Laune. Bin richtig begeistert. Ein wenig ruhiger und emotionaler können die Cold War Kids aber auch sein: „Fear and Trembling“. Ein wenig im John Lennon-Style: „Tuxedos“. Wieder mit mehr Power: „Bottled Affection“. Richtig gut gefällt mir auch „Jailbirds“.

Wirklich keinen schlechten Song gibt es zu vermelden und die meisten Songs sind tatsächlich richtig gut, so auch „Water & Power“.

Das Titelstück „Dear Miss Lonelyhearts“ erinnert dann plötzlich an die Songs von Vampire Weekend. Schöner Indie-Rock-Abschluss mit „Bitter Poem“.

Tolle Platte zum Spaß haben, aber auch einfach eine Indie-RocK-Pop-Platte mit ganz vielen guten und eingängigen Songs (ohne dabei wie Retorten-Musik aus den Charts zu klingen). Möchte ich mehr von haben. Für Fans von Kings of Leon an die mich der Sänger erinnert obwohl der durchwegs eben euphorisch seine Texte in die Welt hinausschreit, was man den Kings of Leon ja nicht immer vorwerfen kann.

Phil Collins – Face Value (1981)

Ein Lieblingsalbum – ohne den Prog-Rock-Zwang von Genesis gibt es auf dem Album eine gute Mischung aus Rock, Soul, R&B-Bläser-Einsätze und einer wundervoller Instrumentalnummer mit „Hand in Hand“. Der Übersong der Platte ist natürlich „In the Air tonight“, doch glänzen auch viele der anderen Songs und sind für ein 80er Jahre Album zeitlos gute Musikstücke. Selbst der Genesis-Song „Behind the Lines“ glänzt mit Bläsereinsatz noch mal ganz neu. Ähnliches ist ja auch viele Jahre später auf der Soloplatte von Elbow-Frontman Guy Garvey festzustellen – da spielt auch jemand frei auf – was er bei seinem Hauptprojekt sich nicht wagt (warum eigentlich nicht, ein bisschen mehr Abwechslung täten Elbow eigentlich auch gut).

Zurück zu „Face Value“. Abwechslungsreich ist das Album, da wechseln die Instrumente und Stimmungen. „Roof is leaking“ klingt als hätte er es auf seiner Veranda aufgenommen und bekommt damit eine sehr private und emotionale Note. Das Instrumental „Droned“ sehe ich als recht überflüssig an – das Stück ist bei mir auch in totaler Vergessenheit geraten. Um so mehr mag ich „Hand in Hand“ – der Bläsereinsatz der Phenix-Horns bei dem Stück ist einfach nur großartig.

Ein weiteres Highlight beginnt die Seite 2: „I missed again“. „You know what I mean“ – ganz ganz ruhig – mit Piano und Streicher. Genial: „Thunder and Lightning“. Übrigens kein Wunder, dass sich Collins Frau darüber aufregte, dass er stets weg war – touren mit Genesis – als Gastmusiker und Produzent tätig – war er Anfang der 80er ein echter Tausendsassa. Den Soul-Pop hat er richtig gut drauf - auch bei „Im not Moving“. Bei „If leaving me is easy“ lässt er nochmal seinen Beziehungsschmerz raus. Der Beatles-Cover-Song „Tomorrow Never Knows“ beendet das Album.

CMON – Confusing Mix of Nations (2020)

Moderner Indie-Pop mit Zutaten aus den 80ern und 90ern gemixt, das bieten CMON (Confusing Mix of Nations) mit ihren ersten Titel „Coo“ an, der auch ein paar ganz schöne Tanzbeats in sich hat – aber der mehr nach einen Brit-Pop-Song klingt, der von zwei Musikern aus L.A. gespielt wird.

Richtig in den Elektro-Synth-Pop der 80er geht’s mit „Good to know“ - der schon sehr gekonnt im Retro-Style daher kommt und deshalb auch viel Spaß macht.

„Dreamfucking“ hat was vom Daft Punk Disco-Pop – das macht zwar alles Spaß beim Hören, doch eine ganz eigene Note konnten CMON damit bisher nicht ausspielen.

„Celluloid“ - schließt wieder an den Sound des ersten Tracks an – mischt diesen diesmal aber mit Endsiebziger Pop-Sound. Bei „Mindbloggling“ wird der Retrosound der 80er nochmal wild gemischt. Aber so langsam glaub ich tatsächlich, dass CMON nur gut zitieren können, aber keine wirklichen eigenen Ideen haben. Alles was ich bis hierhin gehört habe, habe ich schon mal gehört und dies eigentlich auch zu genüge, um mir das nochmal von jemanden neu interpretieren zu lassen, der keine eigene Stimme findet und dem Altbekannten nichts Neues hinzufügen kann.

Zwar macht der Sound von „Peter Pan“ zu Anfang sogar Spaß, doch auch da stellt sich schnell wieder Langeweile ein.

„Sam“ im Rock-Popgewand der 80er ist aber als Song ganz gelungen. Musikalische Qualitäten hat das Duo auch, da besteht kein Zweifel, aber es fehlt halt ein eigenes Wiedererkennungsmerkmal.

Verträumter Disco-Pop: „Zoo“. „Base“ ist ein wenig lieblos präsentiert (erinnert mich aber an Freur) und deshalb auch leider unnötig. Hätte man das Album um drei Songs etwas gekürzt, dann hätte es vielleicht auch noch zu retten sein, da der Sound des Albums dann doch noch ein wenig zu vereinheitlichen gewesen wäre. So ist hier der Abwechslungsreichtum (und das beklage ich selten, sondern beklage mich sonst über das Gegenteil), der dem Album schadet. Nochmal 80er Pop-Rock gibt’s mit „Letdown“ - da war aber zuvor „Sam“ auch viel gelungener.

CMON – konnten mich damit für Ihr erstes Werk nicht so richtig gewinnen. Aber drei oder vier Songs haben durchaus Radioqualität, nur würde man nie wirklich erkennen von wem dass ist – da CMON wie der gesamte Pop-Rock der 80er Jahre klingen.

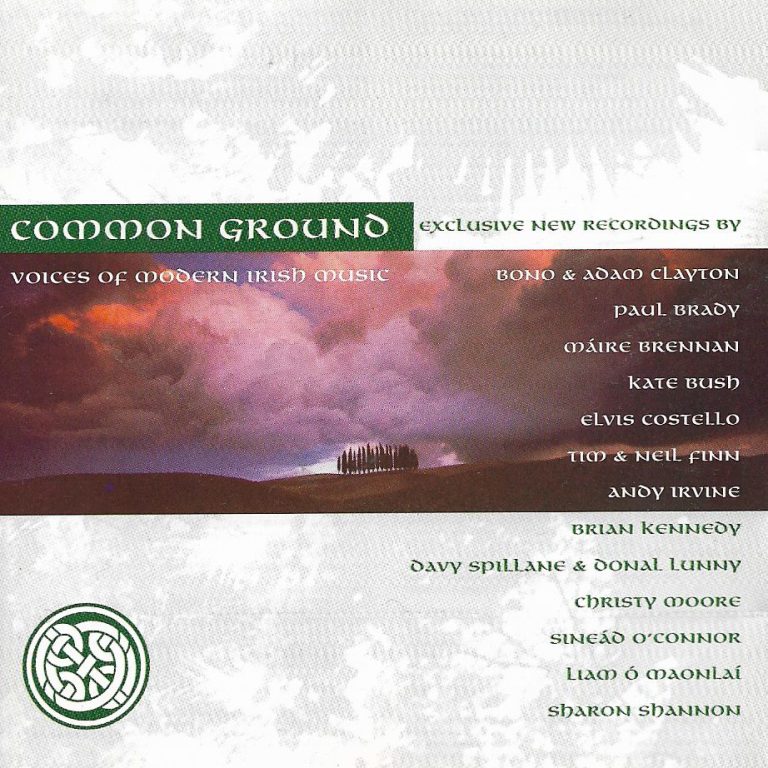

Common Ground (Voices of Modern Irish Music) (1996)

Es gibt Sampler/Compilation die ich einfach sehr sehr mag, weil sie mir die Ohren für neue Musiker/innen geöffnet haben oder einfach tolle neue Songs von mir bekannten Musiker/innen mir geboten haben. Dieser Sampler ist so einer. Was dem Sampler weiter zu Gute kommt ist, dass obwohl es sich um sehr unterschiedliche Musiker und Songs handelt, klingt die Sammlung wie aus einem Guss, was vor allem dem Produzenten Donal Lunny wohl zu verdanken ist.

Unbekannt war mir zum Beispiel direkt am Anfang Máire Brennan. Diese hat wie einige andere Musiker auch, ihren Song „O bhean A Ti“ in gälisch gesungen. Dies ist eine schöne Folknummer.

Tim & Neil Finn sind zwar geborene Neuseeländer und bekannt durch ihre Arbeiten bei Splint Enz und Crowded House aber auch bekannte Folk-Pop-Musiker und mit „Mary of the South Seas“ beweisen sie wiedermal welch unverwüstlich zeitlose Songs sie schreiben können. Irgendwie will „Tomorrow“ von Bono und Adam Clayton zum Rest der Songs auf der CD immer nicht so recht passen. Hängt glaube ich damit zusammen, dass dem Song einfach das Folk-Element fast fehlt und wenn nur als Hintergrundelement kurz eingesetzt wird. Ansonsten ist es eher ein melancholisch düsterer PopRock-Song. Auf einem U2-Album würde der aber nicht unangenehm auffallen. Beim ersten Hören der CD kannte ich Sharon Shannon auch noch gar nicht – aber den Instrumentalsong „Cavan Potholes“ mochte ich sofort. Klingt ein wenig nach einer Sting-Solo-Nummer mit Akkordeon als Leadinstrument – macht aber total Laune. Auch vorher unbekannt, mittlerweile von mir sehr geschätzt und bewundert: Paul Brady. Sein Song „Help me to believe“ trifft mich durch Schönheit, Anmut und nimmt mich jedes mal emotional mit. Ein Lieblingslied und dies seit dem ersten Hören. Da fällt mir auch direkt eine weitere Stärke des Samplers auf – er langweilt für ein Folk-Album so überhaupt nicht – weil sehr Abwechslungsreich und einfach voller Schönheit. Auch zum Niederknien die Fassung des traditionellen Folksongs „On Raglan Road“, der auf ein Gedicht von Patrick Kavanagh basiert. Da mag ich ja auch sehr die Fassung von Van Morrison & The Chiftians, aber von Sinead O´Connor gesungen – ist es auch was ganz Besonderes.

Eher wohl auch ein Unbekannter, obwohl er für Irland schon beim ESC mitgemacht hat und den 1000sten Wettbewerbsbeitrag ablieferte ist Brian Kennedy, dessen größter Erfolg eine Tributsingle zum Tod des Fussballspielers George Best ist. Mit „As I roved out“ schenkt er uns eine ganz sanfte Folknummer.

Weil seine Stimme so gut zum Folk-Genre passt, würde ich es Elvis Costello gar nicht mal verübeln, wenn er mehr Folk-Musik machen würde – es zeigt sich bei dem Song „The Night before Larry was stretched“, dass Costello und traditionell arrangierte Folkmusik sehr schön zusammenpassen. Über einen Song von Kate Bush freut man sich ja auch immer und hier singt sie mal auf gälisch: „Mná Na Héireann“ - kurz und gut. Bei der Produktion von Donal Lunny klingt auch alles ein wenig nach großer Filmmusik, vielleicht sogar nach Riverdance – aber dies lässt in diesem Fall die Musik einfach schöner und größer klingen. Mag für einige Folk-Puristen vielleicht ein bisschen zu kitschig sein – aber mir gefällt es sehr. Bei dem nächsten Song ist dann Donal Lunny zusammen mit Davy Spillane zu hören. Der instrumentale Titel heißt „Whistling Low/Errigal“. Die beiden Musiker haben zusammen in der Band „Moving Hearts“ gespielt. Total schön und einfach herrlich ist dieses Liebeslied an die irische Heimat: „My Heart´s tonight in Irland“ von Andy Irvine. Noch so ein weiteres Highlight der Platte. Andy Irvine spielte mit Donal Lunny in einer Band zusammen, die „Planxty“ heißt. Liam o Maonlai gehört zu den von mir sehr geliebten Sängern. Ich mag halt die Hothouse Flowers total gerne und ich liebe seine Stimme. Sein Beitrag, auch dieser ist in gälisch, ist „Cathein“ und hat eine einnehmende Sogwirkung durch die fast schon spirituelle Spielweise.

Den Abschluss dieser CD macht noch ein Weggefährte von Produzent Donal Lunny: Christy Moore. Sein „Bogie's Bonnie Belle“ ist nochmal zärtlich, schön. Einfach ein toller Sampler. Eine tolle Songsammlung.

Console – Reset the Preset (2003)

Martin Gretschmann war mal der für die Elektronik Zuständige bei The Notwist, dann machte er verstärkt weiter mit seinem Solo/Bandprojekt als Console, als Musiker für Hörspiele und Theater und zuletzt und wohl bis heute als Acid Pauli weiter Musik. „Reset the Preset“ ist als Doppelalbum ambitioniert – klingt wie viel nach rein elektronischer Musik ist aber viel mehr was die instrumentierung der einzeln Songs im Booklet beweist. Außerdem wird nicht nur Instrumentales gespielt, da Sängerin Miriam Osterrieder so manchen Song ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt. Soviel sei schon verraten – für mich ein absolut zeitloses Stück elektronischer Musik.

Direkt mit „Your God Eats Me“ zeigt Console was da für schön konstruierte elektronische Musik auf uns zukommt. Das sind gut aneinandergespielte Beats und Sounds und irgendwie fühlt es sich so an ob da es jemand schafft, die Musik und Soundideen von Kraftwerk ins nächste Jahrtausend zu übertragen. Nur der Eingang und der Ausgang des Songs sind beide etwas zu lang gezogen worden. Bei „Surfin Safari“ kommt dann Sängerin Miriam Osterrieder zum Zuge und die Musik wandelt sich zum Indie-Rock-Pop und das macht mit dem überbrodeldelnden Sounds auch richtig Spaß. Es helfen ja auch die Gefährten von The Notwist bei dem Album mit und dies hört man bei Songs wie „Into the Universe“ dadurch heraus, das es sich fast wie ein Livestück der NoTwister anhört. Ganz große Nummer und die sanfte Art des Gesangs von Miriam Osterrieder trägt da auch einen großen Teil dazu bei – das der Song so gut funktioniert.

Mit „Dirt on the Wire“ wird’s wieder elektronischer und ladet zum Tanzen im Club ein. Aber das macht Gretschmann einfach gekonnt wie kaum ein anderer – weil es immer alles mit Hirn gespielt ist und nicht um dumpf die Massen in Extase zu bringen. Klingt alles super. Und das die CD von 2003 ist ist auch nicht zu hören, die könnte auch von Übermorgen sein. Wunderschön sanfter Elektro-Pop, der mich dahinschmelzen lässt: „The Times they are not A-Changin`“. Indie-Elektro-Club-Rock – da die Musik von Console richtig viele Grenzen aufbricht fühlt sich auch alle Fans gleichermaßen von dieser Musik bedient. Auf jeden Fall schafft es „Suck and Run“ ganz viele Geschmäcker gleichzeitig zu bedienen. Die Tempowechsel und das Abwechslungsreichtung lassen einen die CD auch sehr gut durchhören – da ist nichts langweilig.

Ruhige Elektronikbeats und Samples bietet „Secret Game“, bevor mit dem einsetzenden Gesang doch noch ein Song draus wird. Bei „A+A=B“ wird es für einen Electronca-Song recht melancholisch, doch setzt dann doch noch der Beat ein und lässt den Song zu einer Elektronik-Hymne im Stil von Orbital werden. Damit endet diese herausragende erste CD.

„Diagonal“, der die zweite CD eröffnet, erinnert schon viel an den Krautrock-Sound von CAN. Was aber auch gar nicht stört und schätzungsweise auch totale Absicht ist, bei The Notwist sind solche Ansätze ja auch oft zu entdecken. Es ist ja auch toll wenn der Sound von CAN immer noch weiter entwickelt wird. Danach folgt zweimal „Para.lel“. Erst im „Funicular-Mix“ und danach in der original Fassung. Auch weitere Songs der zweiten CD gibt es zweimal zu hören. Der „Funicular-Mix“ ist eine sehr zugängliche ruhige und schöne Instrumentalnummer – großartige Entspannungs- und Loungemusik. Die Originalfassung von „Para.lel“ ist da eher ein tanzbarer Clubsong und eigentlich komplett ein anderer Song. „Marina“ in der Mallorca-Version ist auch ein eher ruhiger Instrumentalsong – aber wie alles was Console machen sehr schön arrangiert und mit für Elektromusik untypischen Klängen ausgestattet und immer klingt es auch dabei zum Teil sehr akustisch. Nach sechs Minuten Dauer fängt der Song nochmal fast neu an und wird dabei richtig jazzig und danach wieder entspannt. Die zweite CD scheint aber wirklich was zum runterfahren und relaxen zu sein, dafür aber niemals ermüdend wie es doch so manche Ambient-Platte nach ein paar Titeln wird. Auch „Indepencia“ zeigt, wie gut Console die elektronische Musik mit allen Stärke ausstattet und zeitlos werden lässt. Während ja die alten Platten der Elektronikmusik-Pioniere ja doch immer etwas angestaubt wirken und klingen, sind die Songs dieser jetzt auch schon über 20 Jahre alten Produktion noch absolut „aktuell“. „Marina“ zum zweiten diesmal als Ambient-Song. Nur ein wenig mehr Tempo nimmt „Diagonal“ im „Raton-Relax!-Mix“ auf. Zum Schluss gibt’s nochmal „indepenca“ im „3/4-Mix“.

Genauso muss für mich elektronische Musik sein. Und deswegen finde ich diese CD auch einfach richtig richtig gut.

Ry Cooder – Ry Cooder (1970)

Das Debütalbum der Rootsrocklegende und des musikalischen Türöffners zu anderen Genre und internationalen Künstlern. Produziert wurde es von Van Dyke Parks und Lenny Waronker. Als eigenkompositionen gibt es nur ein Instrumentalstück, dafür aber neu Interpretationen mit eigenem Charakter. Mir war bis vor kurzen gar nicht klar, dass auch Ry Cooder schon so lange selbst Musik macht, und auch vor dem eigenen ersten Soloalbum war Cooder schon in Bands von Captain Beefheart und mit Taj Mahal zusammen bei den „Rising Sons“. In den späten 60ern arbeitete er mit Randy Newman („12 Songs“) und Van Dyke Parks zusammen.

Bei „Alimoney“ wird direkt klar was die Stärken und die Schwäche des Albums sind. Stärken – Gitarrenspiel, gut arrangierter Roots-Rock – Schwäche ist eindeutig die Gesangsleistung von Ry Cooder – da hätte er vielleicht doch lieber sich einen „Sänger“ in seine Band holen können – Taj Mahal wäre da eine sehr gute Wahl gewesen.

So besteht das Album am Anfang aus Roots-, Folk- und Country- uns Bluesrock, deren Melodien einen mitnehmen – aber wegen des Gesangs ihr wirkliches iPotenzial nicht entfalten können. Das ist auch so bei den folgenden Stücken „France Chance“ und „One Meat Ball“. Und „One Meat Ball“ hätte wirklich das Zeug dazu, ein ganz großer Song zu sein – wird aber vom Gesangspart leider stark in der Wirkung zurückgeworfen. Den Song gibt es aber vielleicht von jemand anderem gesungen in schön.

Beim Countryrock von „Do Re Mi“ klingt es dann stimmlich eigentlich ganz okay – klingt wie eine kleine Greatful Dead-Nummer und darf als bis dahin bester Song der Platte gewertet werden. „My old Kentucky Home (Turpentine & Dandelion Wine)“ ist als Folkrock auch noch ganz passabel.

„How can a poor Man stand such Times and Lives?“ auch sehr gut – kann sich mit den Songs von „The Band“ messen.

Das instrumentale „Available Space“ funktioniert als Country-Rock ganz gut und zeigt nochmal die Fähigkeiten von Ry Cooder an der Gitarre und als Arrangeur. Dixiejazz gibt’s mit „Pigmeat“ auf recht verspielte Weise. Blues mal anders.

Kleine Solonummer: „Police Dog Blues“. Weiteres Roots-Rock-Highlight: „Goin´ to Brownsville“. „Dark ist the Night“ schließt das Album sehr sanft und ein weiteres Mal instrumental ab.

Die Qualität des Albums und des Künstlers scheinen vor allem bei der zweiten Hälfte durch – es hapert aber im Gegensatz zu anderen Produktionen auch noch etwas an der Produktionsweise und der Aufnahmequalität – wenn diese und der Gesangs sich verbessert – kann diese Musik richtig Spaß machen. Sein Kumpel Taj Mahal war ihm da etwas voraus.

Elvis Costello – Spike (1989)

Das zwölfte Album von Elvis Costello – der Mann haut auch gerne ein Album nach dem anderen heraus – was vielleicht deshalb auch zu solch großen Qualitätsunterschieden oder Richtungswechsel führt – bei mir, der sich jetzt eigentlich wirklich kein Urteil über das Gesamtwerk von Elvis Costello erlauben kann, da ich viel zu wenig daraus kenne, ist das mit den Alben von Elvis Costello so – entweder finde ich es richtig gut oder ich bin total enttäuscht. So mochte ich „Spike“ immer, aber das nachfolgende Album „Mighty like a Rose“ fand ich sehr enttäuschend – nur „The Other Side of Summer“ fand ich da erträglich und kam noch an die Qualität der Songs von der „Spike“ heran. Auch der Versuch es mit einem älteres Album „Goodbye cruel World“ zu versuchen scheiterte. Erst Jahre später, als Costello das Album „The River in Reverse“ das er mit Allen Toussaint 2006 aufgenommen hat und seine Beteiligung an den „The New Basement Tapes“ (2014) ließen mein Interesse an ihm wieder steigen. Letztes Jahr höre ich dann „Punch a Clock“ (1983) und das fand ich dann auch gut. Also da gibt es wirklich wohl noch viel zu Entdecken für mich – aber die Songs vom Album „Spike“ gehören seit Jahren zu meinen ständigen Begleitern.

„Spike“ war das erste Costello Album das er für Warner produziert hat und Warner verwöhnte Costello mit einem hohen Budget. Vier Musikstudios wurden angemietet und alle mit unterschiedlichen Musikern besetzt – die Zahl prominenter Musiker ist groß und auch auf diesem Album ist Paul McCartney am Bass zu hören und zwei Songs – darunter die Hitsingle des Albums „Veronica“ - wurden von McCartney mitkomponiert. Chrissie Hynde ist als Harmoniesängerin dabei, Jim Keltner und Jerry Marotta unter anderem an den Drums zu hören. Allen Toussaint am Piano, bei der Irland-Session waren unter anderen Christy Moore und Davy Spillane mit dabei und fast jeder der über dreizig Musiker, die an dem Album mitgearbeitet haben, verfügen über einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Spannend finde ich, dass die Platte trotzdem wie aus einem Guss klingt. Dafür sind auch die Co-Produzenten T Bone Burnett und Kevin Killen mitverantwortlich.

Direkt „This Town“ macht Spaß – es ist ein schöner Mix aus Singer/Songwriter und anspruchsvoller Rock. Ein kunstvoller Blues: „Let him Dangle“ und die Soundkulisse erinnert hier und auf der ganzen Platte eigentlich auch immer ein wenig an den Sound einer Tom Waits-Platte. Singer/Songwriter-Rock den man sich am besten in einem verrauchten kleinen Club auf kleiner Bühne gespielt vorstellt. Aber auch dies ist ein sehr guter Song. Gleiches gilt für das ebenfalls großartige „Deep Dark truthful Mirror“ - das sind einfach alles sehr sehr gute Stücke und von außerordentlicher Qualität, da sie Anspruch und Hörspaß sehr gut verbinden. Was ich an Costello auch schätze, ist seine Qualität als Sänger – man hört ihm immer raus – ein Elvis Costello verwechselt man nicht und man erkennt ihm immer sofort – und dies zusammen mit der Qualität seiner „guten“ Stücke setzt ihm bei mir immer mit einem Joe Jackson auf eine Stufe. Irgendwie passen diese beiden Ausnahmemusiker für mich immer gut zusammen – obwohl sie glaube ich nie was zusammen gemacht haben.

„Veronica“ ist einfach total einnehmend, funktioniert immer und damit kriegt Costello jede(n) rum. Und ja es klingt natürlich auch wie eine Paul McCartney-Nummer. Die beiden hatten bei der Arbeit an dem McCartney Album „Flowers in the Dirt“ zusammen zwölf Songs komponiert und diese dann auf verschiedene Alben platziert – mal ein Song auf dem Album von dem einen, mal zwei auf dem von dem anderen usw.

Fast wie eine Nummer aus der Zeit, als Filme noch keine Farbe hatte, klingend und mit ganz viel eigenen Charme: „God´s Comic“ - auch eine ganz riesige Nummer. Ach, ich liebe dieses Album – einfach unzählige gute Songs drauf.

Jazzrock: „Chewing Gum“. Wunderschöne Folk-Ballade: „Tramp the Dirt Down“ - und Costello singt darin gegen die Thatcher-Ära an. Instrumentaler Jazz im New Orleans-Style „Stalin Malone“. Sanft: „Satellite“. Schöner Folk-Rock´n´Roll: „Pads, Paws and Claws“.

Wenn man hören will, wie diese Platte im Gesamten klingt, dann muss nur „Miss Macbeth“ hören – da bringt Costello alle Stilelemente des Albums auf grandiose Weise zusammen. Da ist soviel drin – das ist schon eine Meisterleistung.

Wunderschöne Folk-Nummer: „Any King´s Shilling“. Blues-Rock auf Costello-Art: „Coal-Train Robberes“. Melancholisch Akustikballade am Ende: „Last Boat Leaving“.

Immer noch ein ganz und gar zeitlos gutes Album. Bleibt ein Lieblingsalbum.

Elvis Costello & the Imposters - The Boy Named If (2022)

Eins muss man Costello lassen, er hat sich seine Frische bewahrt und klingt genauso wie auf seinen frühen Platten. Rock `n` Roll als ob er in Großbritannien erfunden wurde – ist sein Markenzeichen. Und auch für mich manchmal der Nachteil bei vielen seiner Songs. Zuviel Rock n Roll zu wenig richtig guter Melodien und dem gewissen etwas. Das Album „Spike“ von 1989 ist mein absolutes Lieblingsalbum von ihm, davor und danach habe ich immer versucht in seinen Werk etwas Gleichwertiges zu finden, bin daran aber bis auf das Album „The River in Reserve“ das er 2006 mit dem Bluesmusiker Allen Toussaind aufgenommen hat, nicht gerade fündig geworden (hab aber bei der Größe seines Schaffens auch nur einen Bruchteil gehört (ich will ja ehrlich sein) und habe noch auf ein Best Off-Album zugegriffen, das war es dann aber. Nun mal ein weiterer Versuch. Und direkt der erste Song ist wieder so eine Rock´n´ Roll-Nummer (gähn). Aber der Titel-Song „The Boy Named If“ prescht ganz rockig los – geht doch. „Peneleope Halfpenny“ ist auch richtig gut – da er ja eigentlich Songs schreiben kann, auf die ein Paul McCartney neidisch sein könnte (die beiden haben auch schon öfters miteinander Songs gemacht). „The Difference“ macht auch Spaß – hat er mich doch wieder mal endlich gekriegt? Ja, hat er. Das Album bleibt gut und ist tatsächlich ein Anhören mehr als wert.

„What if I can´t get you anything but L..“ ist kraftvoll und zu gleich mit viel Inbrunst gesungen und hat eine freudig los rockende Band im Hintergrund. Es folgt das wundervolle sanfte „Paint the Red Rose Blue“. „Mistook you for a Friend“ , „Magnificent Hurt“ können übersprungen werden. „My most beautiful Mistake“, „The Man you love to hate“, „The Death of Magic Thinking“, „Trick of Truth“ sind wieder besser oder wirklich gut. Wie geschrieben, mit dem Album hat er mich mal wieder gekriegt.

Crowded House – Time on Earth (2007)

Das fünfte Album der Band war erst als Soloplatte von Neil Finn gedacht, doch nach und nach erspielten sich die Musiker während der Aufnahmen ein Bandfeeling, so dass es zu einer Gruppenplatte wurde. Zugängliche zeitlose tolle Songs von einem begnadeten Songschreiber.

Wer Crowded House mit dieser Platte nicht in sein musikalisches Herz schließt, den kann auch nicht geholfen werden.

Ian William Craig – Centres (2016)

Wie gut der Sound eines Hauschka, Max Richter sich mit Gesang verbinden lässt und sich dadurch zum experimentellen Art-Pop wandelt, erlebt man als Hörer direkt am Anfang des Albums von Ian William Craig bei „Contain (Astoria-Version)“. Da fällt der Wegfall von Melodien zum Ende hin kaum auf. Es rauscht und dröhnt in der Musik des Kanadiers recht beeindruckend, doch zieht Craig bei dem Titel den Drone-Part Ende leider auch etwas in die Länge (aber das wenigstens auf hohen Niveau). Der klassisch ausgebildete Sänger (und als dieser vermag er wunderbares) verfremdet beim Gesang seine Stimme was zu dieser Art Musik aber auch durchaus passt. Vom Stil her wird er auch mit Anhoni in einer Schublade geworfen, was aber bei der Platte ein falscher Vergleich wäre, weil die Musik von Anhoni doch viel zugänglicher ist als dass was Craig hier dem Hörer zumeist anbietet.

Was bedeutet eigentlich zeitgenössische Musik oder Kunst? Eigentlich doch nur, dass diese in „Ihrer Zeit“ entstanden ist. Warum macht man daraus immer sofort „Kunst“? Eigentlich ist doch alles was „gerade“ entsteht, zeitgenössisch? Trotzdem hängt dem Wort „contemporary“ immer ein Kunstversprechen an.

Also wenn ein Künstler Musik macht, und dies auch wegen des Anspruchs – so wie es ein Ian William Craig und viele andere machen – bräuchte dies eigentlich einen besseren Namen als nur „Jazz, Klassik, Zeitgenössisch, Art-Pop/Rock. Letztendlich ist es Kunst.

Und Musik wie diese ist schon eine Musik einer anderen Kategorie als Pop/Rock oder Klassik oder Jazz. Da ist der Anspruchsgedanke schon sehr groß und das Hören der Musik geht nicht so einfach nebenbei – schon gar nicht sollte man die ganze Zeit Texte über zeitgenössische Musik dabei schreiben – so rauscht das Musikerlebnis nämlich an einem einfach vorbei.

Der Rausch und das Rauschen, der die Musik eher zum Klangerlebnis macht, als das sie der Struktur eines Liedes folgt, nimmt bei der MusikKunst des Ian William Craig einen großen Platz ein. Und auch wenn es manchmal nur ein experimentelles Klangerlebnis ist, gefällt mir das hier viel besser – als viele Arbeiten im „Drone“ Genre, zudem man dieses Werk auch in großen Teilen hinzuzählen könnte.

Klassische Musik oder Kirchenmusik kommt der Beschreibung der gesungenen Songs am nächsten, da sie etwas unglaublich Sakrales und Erhabenes hat, so wie beim Stück „The Nearness“. Aber auch da wir die Erhabenheit vom Gedröhne am Ende wieder etwas zu lange ersetzt.

Sakral und Kirchlich bleibt es auch bei „Set to Lapse“ - hier mal gut mit experimentellen Klängen verwoben.

Diese Stichwortsammlung kann man Ian William Craigs Bandcamp-Seite entnehmen: grafisch zart, dringlich/raumfüllend, Musik verschiebt tektonische Platten von Vokal- und Tonbandimprovisationen -. Felder ältesten Rauschens, eindringlich: Melodien, kollabierende Antworten, blühende Wolken der Auslöschung/Wiederherstellung. Und die versucht das zu Hörende schon ganz gut zu beschreiben.

Ein paar mehr Song oder Textpassagen würden dem instrumentalen und endlos erscheinenden Klangwellen von Tönen und verfremdeten Chorgesang, so gut und kunstvoll dieser auch von Craig ausgestaltet wird, gut tun – da selbst Klangkunstwerke wie „Power Colour Spirit Animal“ so doch nur eines von vielen anstrengenden Teilen des Albums bleib.

Das Craig es durchaus auch anders kann, hört man erfreut bei „Arrive, Arrive“. Das tatsächlich für kurze Zeit dem Hörer in schönste Musik eintauchen lässt.

Eigentlich ist das nicht Musik zum Hören, eigentlich ist das Musik zum Aufführen in Räumen, als Teil einer Installation – so was denke ich bei solchen Aufnahmen wie „A Circle without having a Curve“ ständig. In einer großen Industriehalle mit Lichtkunst angereichert und vielleicht auch mit Filmbildern dazu, könnten diese Klangwände wirklich ein Erlebnis sein. „Nur zum Hören“ fällt da wesentlich schwerer, da man sich kaum an einer Melodie oder Textpassage festhalten kann. Kunstfertigkeit kann ich dem nicht absprechen, allein zu welchen langen Textpassagen mich diese Musik zu schreiben drängt, ist ja schon das Hören wert.

Vielleicht sollte man aber auch einfach das Doppelalbum nicht in einem durchhören, sondern sich mehr Zeit dafür nehmen.

Crash Test Dummies – God Shuffled his Feet (1993)

Die kanadische Band, bei der die Stimme von Sänger und Gitarrist Brad Roberts wohl das Erkennungsmerkmal ist, hatte ich tatsächlich schon vor diesem Album und dem Song „MMM MMM MMM MMM“ gekannt, da ich auch schon das Vorgängeralbum „The Ghost that haunt me“ gekauft und gehört hatte.

Aber nun lag dieses zweite Album mit dem Superhit auf dem Stapel und so höre ich dies mal wieder – nach zugegeben ziemlich langer Zeit. Dabei mag ich eigentlich den lockeren Folkrock der Band und auch die Stimme des Sängers sehr und natürlich ist „MMM MMM MMM MMM“ unauslöschbar in meinen Hirn eingebrannt.

Netter angenehmer Pop-Rock bieten die Crash Test Dummies direkt mit dem Titeltrack „God Shuffled his Feed“.

Folkig, spaßmachend, locker leicht: „Afternoons & Coffeespoons“. Dann folgt der Superhit der Band: „MMM MMM MMM MMM“ - bleibt unwiderstehlich und gut. Bei dem Stück stimmt aber auch alles – tolle Melodie, einprägsamer Refrain (!) - einfach ein sehr guter Song.

Der entspannte Sound der Band hat schon was für sich – alles hört sich so leicht, locker, freundlich an und ich glaub, auch das ist eine Kunst so was auf die Länge eines Albums hinzubekommen. Und bei „In the Days of the Caveman“ bekommen sie das sehr gut hin – sehr schöner Song und da merke ich auch wie der eine Superhit dieser Platte, alle andere Songs es schwer gemacht hat, überhaupt gehört zu werden oder sich an sie zu erinnern.

Entschleunigend: „Swimming in your ocean“.

Ein wenig flotter gerockt wird bei „Here I stand before you“ - was aber am etwas zu glatt polierten Sound der Band und Platte schon wieder auch nur nett klingt – das ist sicherlich auch ein Problem der Band, denn sie klingen einfach zu freundlich, zu nett und musikalisch bieten sie zu wenig Besonderheiten um mit ihren Songs wirklich mal aufhorchen lassen zu können – dass hat dann wirklich nur „MMM MMM MMM MMM“ geschafft – was die Band sicherlich auch nicht schlimm findet, da sie mit dem Song ja fast alles erreicht hatten von dem viele andere Musiker je geträumt haben – aber so wird man halt auch zum „One-Hit-Wonder“. Dabei ist die Musik auch wirklich nicht schlecht – nur eben fehlt da etwas, dass mich bei vielen anderen Platten eben aufhorchen lässt. Da gefielen mir ein paar Songs auf dem Debütalbum der Band doch wesentlich besser.

Nett ist eben auch „I think I´ll disappear now“. Besser ist da aber mit seinem anfänglichen Drumbeat und den etwas lauteren Gitarren und der lockeren Bassline: „How does a Duck know“. Und auch „When I go out with Artist“ ist ganz gut gelungen. Geht doch. So mittelmäßig ist diese Platte auch wirklich nicht – nur eben wohl kein Album, dass sich lange ins Gedächtnis der Hörenden festsetzt – weil es ähnliche Musik auch zu häufig gibt. Poprock.

„The Psychic“ kommt sogar ein wenig an „MMM MMM MMM MMM“ heran. Wenn die Musik sanfter ist und die Band mehr nach Folk als nach Poprock klingt, passt das auch besser. Auch schön akustisch: „Two Knights and Maidens“. Zum Schluss gibt es was Kurzes „Ohne Titel“.

Unbedingt brauchen tut diese CD niemand. Sie besteht aus „netten“ Songs, die um einen Superhit gebaut sind und dies ist schon so mancher Band/Künstler passiert. Aber wirklich schlecht ist das Album auch nicht – aber um richtig gut zu sein fehlt doch so einiges.

Spencer Cullum´s Coin Collection (2021)

Spencer Cullum scheint irgendwann in der Zeit stehen geblieben zu sein. Seine Münzsammlung an Songs erweckt eigentlich die Musik der 60er und 70er Jahre, dabei ist vornehmlich der Sound der Singer/Songwriter-Szene aus L.A. herauszuhören. Direkt der erste Song „Jack of Fools“ erweckt aber ebenso die Freude an einem guten Song und dann ist es auch direkt egal aus welcher Zeit er stammt oder nach welcher Zeit er klingt. „To be blinkered“ treibt ein wenig vor sich hin, „Tombre En Merceanux“ klingt nach Kalifornien, Mamas and the Papas, Cosby, Stills & Nash. Nick Drake ist herauszuhören und das vor allem in „Iminent Shadow“. Der frühe Van Morrison und Bert Jansch höre ich bei „Seaside“ durchscheinen. Der wundervolle Songtitel „Dieterich Buxtehude“ gehört zu einer Ode an den Krautrock, bei der das Tempo wie bei Neu! und Can heraufgeschraubt und gehalten wird. Da ich die Fairport Convention noch nicht erwähnt habe – „The Dusty Floor“ = Fairport Convention am Anfang und klassichen psychedelischen Rock am am Ende und in dieser Richtung geht es mit „My Protector“ weiter und erinnert an Pink Floyd. Mit „The Tree“ schließt Cullums Songsammlung mit ein wenig Dylan und sanften Folk die Platte ab. Sehr schöne Zeitreise, die Spencer Cullum auch schon mit einem zweiten Teil fortgesetzt hat.

Cymbals eat Guitars - Lose (2014)

Das dritte Album (der vierköpfigen Band (Gitarre/Gesang, Bass, Keyboards, Drums) aus New York beginnt mit „Jackson“. Und schon schon das Stück ist ein gutes Beispiel für die Mischung aus verschiedenen Stilrichtunges des Alternativrocks die Cymbals eat Guitars bedienen. Denn der Song ist direkt guter Alternativrock, mit einen kruzen Shoegazin-Intro und ganz viel Emocore-Vibe. Und genau damit punktet eine Alternativband bei mir richtig gut. Gerade Emocore finde ich ja super. Punkiger-Rock, aber mit ganz viel Herz und Gespür fürs Melodiöse gespielt – genauso klingt „Jackson“. Ein wenig mehr nach New Wave gepaart mit Alternative Rock klingt „Warning“. Punk-Rock gefällig (schließlich zählen Pavement zu den Vorbindern der Band): „XR“. Bei „Place Names“ kommt noch ein wenig Prog- und Postrock zum Gemisch dazu und vom Gesang her klingt Sänger Joseph D`Agostino wie ein Bob Mould zur besten Hüsker Dü-Zeit. Das Stück „Child Bride“ ist ein wundervoller Indie-Rock-Song und genau dieser Song (auf einem Sampler gehört) hat mich auf die Band aufmerksam gemacht. Ganz ganz feine Nummer. Gehört in die Playlist und bleibt da.

Schon mit hoher Stimme eines Glam-Rock-Sängers vorgetragen überrascht danach „Laramie“ wieder mit einer ganz anderen Art der Musik. Damit bekommt das Album schon mal viele Pluspunkte, weil es sich als sehr duchhörbar wegen Abwechslungsreichtum erweist. Der Song wandelt sich zur Mitte hin zum Stück im Hüsker Dü-Punkrock-Modus mit PostRock vermsicht.

„Chambers“ hat einen feinen Indie-Pop-Charme. Die Band überrascht einen mit jedem Song aufs Neue und ich bin wiedermal hell auf begeistert beim Hören. „LifeNet“ klingt ein wenig nach Buffalo Tom, aber mit etwas mehr Eupohrie gesungen. Und dann endet die CD mit „2 Hip Soul“ eigentlich viel zu schnell. Der Song ist nochmal etwas epischer und länger geraten und ist sanfter Indie-Rock mit emotionalen und stimmgewaltigen Ende.

Super Alternativ-Rock-Album und es ist total schade, dass die Band leider kaum jemand kennt (knappe 8000 Hörer auf Spotify monatlich) und sich die Band dann nach vier Alben aufgelöst hat. Die restlichen drei Alben, werde ich mir auf jeden Fall aber auch anhören und sie jedem empfehlen der guten Alternativrock mag.

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.